日本のがんについて

死因の1位は「がん」

がんは日本人の死因の第1位で、1981年から2020年現在まで連続して1位となっています。

またがんに罹る人が年々増えている一方、がんによる死亡率は1990年代後半がピークで、以降少しずつ減少している傾向にあります。(※1)

なぜそのような変化が起こっているのでしょうか?

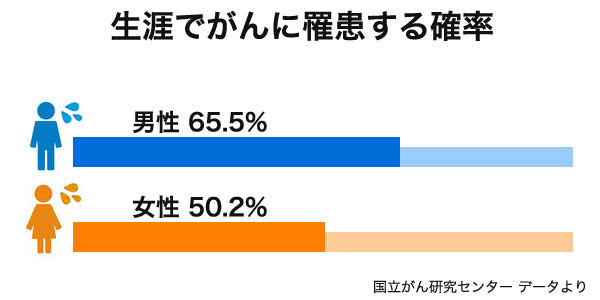

2人のうち1人以上が、生涯1度はがんにかかる

がんの罹患率は増え、2人に1人以上が「がんを経験」する時代に

近年の高齢化により、がん罹患率(がんを患ったことがある方の割合)は1980年代以降徐々に増加しています。

現在、生涯でがんに罹患する確率は、全体で男性65.5%、女性50.2%となっています。

一般的に「2人に1人が経験する」とされている がんですが、実際の罹患率は50%以上と高く、男性は3人に2人の割合でがんを経験する見込みであり、今後も罹患率が増えていくことが予想されます。(※2)

この理由は、高齢化はもちろん、検査技術の向上により今まで検出できなかったがんまで発見できるようになったことと、がんの早期発見を啓発する活動(ピンクリボン運動など)で検査を積極的に受ける方が増えたことも起因していると考えられます。

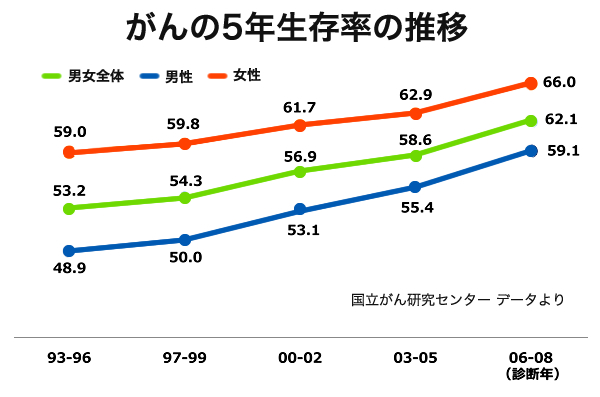

早期発見が増えたことで、死亡率は減少傾向に

「がんにかかっても死なない」ケースが増加している要因とは?

がんに罹患する人数は増えているものの、検査技術と医学の進歩により、がんの早期発見と適切な早期治療が可能になったことで、がん死亡率が減少しています。がんの治療法そのものも日々進化しているおかげで、がんの生存率は上昇傾向にあります。

ただし、生存率はがん発見の時期や発症した部位、実際の症例によって、大きく異なります。一人ひとりの状況に当てはめると、「率」はあくまで目安であり、必ずしも楽観視できるものではありません。“2人に1人はがんを経験する時代”を生き抜くためには、なによりも定期的に健康診断やがん検診を受け続け、異変に早く気づいて対処することが重要なのです。(※3)

※1・2・3 出典: 「国立がん研究センター がん情報サービス」より

日本人のがん罹患に関するデータ

部位別・男女別の罹患率一覧、男女別「がんにかかりやすい部位」トップ5、生存率が高いとされる がんの発生部位などの最新データをまとめています。じっくり確認されたい方は、「詳細を見る」をクリックしてください。

生涯がん罹患リスク(2017年)

日本人が生涯でがんに罹患する確率(亡くなるまでにがんに罹患・またはがんと診断される確率)は、全がんで(全てのがんをあわせて)男性65.5%、女性50.2%となっていますが、部位ごとの罹患率は以下の一覧の通りです。

部位・性別ごとに生涯でがんに罹患する率 一覧

| 部位 | 生涯がん罹患リスク(%) | 何人に1人か | ||

| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |

| 全がん | 65.5% | 50.2% | 2人 | 2人 |

| 食道 | 2.4% | 0.5% | 41人 | 194人 |

| 胃 | 10.7% | 4.9% | 9人 | 20人 |

| 結腸 | 6.5% | 5.9% | 15人 | 17人 |

| 直腸 | 3.8% | 2.2% | 26人 | 45人 |

| 大腸 | 10.3% | 8.1% | 10人 | 12人 |

| 肝臓 | 3.2% | 1.6% | 31人 | 62人 |

| 胆のう・胆管 | 1.5% | 1.4% | 65人 | 72人 |

| 膵臓 | 2.6% | 2.5% | 39人 | 41人 |

| 肺 | 10.1% | 5.0% | 10人 | 20人 |

| 乳房(女性) | 10.6% | - | 9人 | |

| 子宮 | - | 3.3% | - | 30人 |

| 子宮頸部 | - | 1.3% | - | 75人 |

| 子宮体部 | - | 2.0% | - | 51人 |

| 卵巣 | - | 1.6% | - | 62人 |

| 前立腺 | 10.8% | - | 9人 | - |

| 甲状腺 | 0.5% | 1.6% | 185人 | 62人 |

| 悪性リンパ腫 | 2.3% | 1.9% | 44人 | 52人 |

| 白血病 | 1.0% | 0.7% | 99人 | 135人 |

生涯がん罹患率(全がん・2016年)

男性 917.3人/10万人中

女性 657.5人/10万人中

部位別罹患率

がんにかかりやすい部位は、性別によって異なります。男女別トップ5は以下の部位です。

【男性】がんにかかりやすい部位

1位 胃

2位 前立腺

3位 大腸

4位 肺

5位 肝臓

【女性】がんにかかりやすい部位

1位 乳房

2位 大腸

3位 胃

4位 肺

5位 子宮

5年生存率とは

5年生存率(2009~2011年)

全がん・男女合計 64.1%

がん治療において「治った」という表現は用いませんが、「5年生存率(治療してから5年後に生きている人の割合)」が一定の目安になっています。

ほとんどのがんは治療後5年間で再発しなければ、その後の再発の可能性は低くなるため、5年という一つの基準で、再発がなければその時点でおよそ「一旦治癒した」と考えることができます。

ただし、その一方で、「5年生存率」はあくまで「治療後5年間生きている人」の割合なので、「再発・闘病しながら存命である方」の数も含まれることを理解しておく必要があります。

10年生存率と5年生存率の違い

また「10年生存率」という目安もあります。

例えば、「胃がん ステージ2」と診断された方の「5年生存率」は65.0%ですが、「10年生存率」は52.2%、というデータがあります。この差となる13%の方たちは、治療のあと5年間は生存していたけれども、さらにその5年後(治療のあと10年後)までに再発や転移で亡くなっていることになります。

生存率はがんの種類や発症部位によって異なり、また個人差も大きく、世間のデータが必ずしも患者さん一人ひとりに当てはまるわけではないため、とにかく早く見つけて早く治療できるか否かが生存率に直結するのです。

生存率が高いとされる がんの発生部位(男女合計)

1位 皮膚

2位 乳房(女性)

3位 前立腺(男性)

4位 甲状腺

生存率が低いとされる がんの発生部位(男女合計)

1位 肝臓・肝内胆管

2位 胆のう・胆管

3位 すい臓

4位 肺

5位 脳・中枢神経系

【参照】過去2007年の「日本人の死因」データとの比較

|

|

がんの死亡率が下がった背景 医療の進歩以外の理由とは?

こちらの2007年のグラフと2018年のグラフ(このページの最上部の円グラフ)を比較してみましょう。

「がん死亡率」は 2007年 30.4% → 2018年 27.4%

この10年間あまりで、がんの死亡率がわずかに減少していることがわかります。しかし、一概に良い変化といえるかは難しいところです。

なぜなら死因の定義が変わり、2001年ころから「老衰」が積極的に死因に含められるようになったためです。事実、2018年に死因3位である「老衰」は、2007年時点ではグラフの上位には入っていません。

この「老衰」に「潜在的ながん罹患者」も含まれるケースが多いため、実際のところ、純粋に「がんを患って亡くなる方」の率を過去と比較することは難しいといえます。

というのも「老衰」の定義は確立しておらず、死亡診断書を書く医師によっても変わることもあり、そもそも老化や生死の定義(延命治療の是非など)は時代によって変わっていくという背景もあるからです。

日本人の死因(平成19年人口動態統計確定数より)

上記資料はいずれも国立がん研究センター データより

「がん」はこわい病気?

そう認識する人は多いのではないでしょうか。

事実、がんは発見が遅れるほど治る確率は低くなり、早めに治療をしても再発する可能性もある、というやっかいな病気です。

しかし、早期発見で適切な治療ができれば生存率がぐっとあがり、予後良好となるケースも少なくありません。やみくもに恐れるより、早めの対策をしておくことが大事なのです。

とはいえ、がんに備えておきたくても、身近に患った人がいなかったり、いても詳しいことまでは聞けなくて、「がんの具体的なことが分からない」、「なんとなく検査のタイミングを逃している」という方も少なくありません。

ここで改めてPET検査やがん検診の必要性を、「がん」の性質と照らし合わせて考えてみましょう。

どうしてがんになるの?

がんになる原因

わたしたち人間の体は全て細胞で構成されており、細胞は普通に生活しているだけで、常に刺激や毒性のある物質(活性酸素等)などにさらされています。刺激などで傷ついた細胞は、自己回復し、元通りになる力があります。

しかし、細胞の持つ回復力をはるかに超えるダメージを受けると、傷ついた部分が回復できず、細胞自身が正常な働きをしなくなったり別の働きをするようになってしまいます(皮膚のシミなど)。

さらにダメージが重なったり大きくなったりすることで、傷ついた細胞が、がん細胞に変わってしまうことがあります。これががんの始まりです。

がんは早期発見が大切ですが、がん細胞の発生を抑えたり 、他の重大疾患を誘発させないためにも、日々の健康管理に気をつけることが大切です。

がん細胞の発生を少しでも防ぐため、日常生活の中で、以下のことを意識しましょう。

・たばこ、不健康な生活、過度の飲酒などを控える

・同じものばかり食べない、塩辛いものは控える、熱いものはさましてから食べる

・かびの生えたもの、焦げた部分は食べない

・体を清潔に保つ

・上手にストレスを発散し、適度な運動をするよう心がける

・ご自身の体でダメージを受けやすい部位には、日ごろから気を配る

がんになるってどういうこと?

がんとは

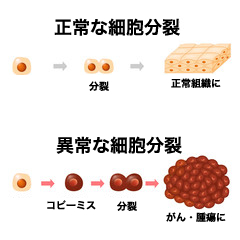

がんは、体の細胞の一部が変異して起こります。

細胞分裂の過程でコピーミスが起こって、異常な細胞が発生することがしばしば起こります。しかしそのほとんどは体内の免疫細胞(リンパ球中のキラーT細胞やNK(ナチュラルキラー)細胞など)の働きによって退治され、排除・消滅させられます。

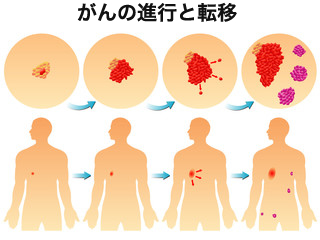

しかし、その攻撃を逃れて生き延びた異常な細胞はがん細胞となって、ゆっくりと時間をかけて増殖し(早期がん)、やがて小さな腫瘍や粘膜の変化となって現れます。

やがて時間がたつほど増殖のスピードが速くなり、その部分に自覚症状を感じるようになります。また、がん細胞は正常な細胞から栄養分を奪って成長するため、身体は衰弱し、体重が激減します。

その後、転移(体のほかの場所に飛び火)し始めますが、一度転移が起こると、ほかの場所にも次々と転移するようになります。がんが起こった最初の器官(原発巣)はもちろんのこと、転移した先の器官や組織(転移巣)も破壊されるようになり、器官としての機能が衰えてしまいます。

身体のいたるところにがん細胞がはびこり、体中の機能が衰えると(末期がん)、やがて生命の維持が困難になります。

※症状や進行は、個人差があり、器官によっても異なります

がんは早期発見が大切

とはいえ、早期に発見して治療を行えば、より高い確率で改善が可能と言われています。がん細胞を薬や医療機器で退治したり、その部位の細胞を取り除くことで治療します。

しかし、発見が遅れると、見つかったがんを取り除いても、わずかに散って残ったがん細胞が体内に潜伏し、数年後に再発する危険があります。

再発後は、1度目に比べてがんの進行が早くなるので、再発しないよう常に注意をする必要があります。生存率も、発見が遅くなるほど低くなります。

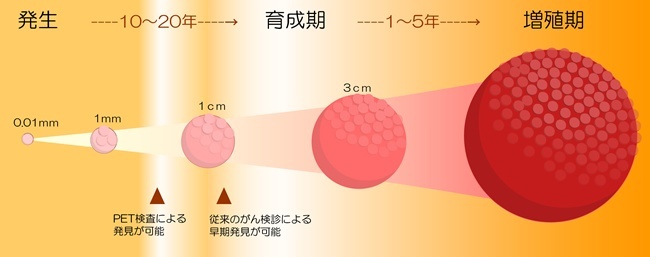

だからこそ、がんは早期発見が大切なのです。なるべく若いうちから、定期的に検診を受けることで早期発見につながります。PET検査では、今までのがん検診で発見されるよりも、早い段階のがん細胞を見つけることが可能なため、PETと他の検査方法を併用しながら定期的にがん検診を受けることで、自覚症状が出る前にがんを発見している人も多くいらっしゃいます。

がんの成長過程と早期発見の重要性

がん細胞が生まれてから活発に成長するようになるまでは、比較的長い期間がかかります。しかし、一度大きくなると成長・増殖のスピードがどんどん速くなります。従来のがん検診では、腫瘍の大きさが1cm程度にならないと発見できませんでしたが、PET検査では、早期の5mm程度の大きさでの発見が可能です。※ただし1cm以上の大きさであっても発見できない場合もあります。

がんの特徴

通常の細胞が、なんらかの原因で傷ついたり、コピーミスで異常な働きをする細胞が生まれてしまい、その細胞が増殖することで腫瘍とよばれる状態になります。

できてしまった腫瘍のうち、悪性のものを「がん」と呼びます。腫瘍が良性か悪性かは、その性質によって判断されます。

がん細胞の特徴について

- <1>自立性増殖(じりつせいぞうしょく)

ヒトの正常な新陳代謝の都合を無視して、自立的に増殖を続け、止まることがありません。

- <2>浸潤と転移(しんじゅんとてんい)

周囲に滲み出るように拡がったり(=浸潤)、体のあちこちに飛び火(=転移)して次から次へと新しいがん細胞をつくってしまいます。

- <3>悪液質(あくえきしつ)

ほかの正常細胞が摂取しようとする栄養を、どんどん奪ってしまうため、栄養が行きわたらず身体が衰弱してしまいます。

このうち、<1>の特徴だけを持つものは良性腫瘍とよばれ、増殖のスピードもそれほど速くはありません。良性腫瘍ができた場所によっては、圧迫症状(血管・気道等をふさいだり圧迫する)をきたすこともありますが、その場合は切除すれば問題ありません。

良性とは異なり、<2><3>の特徴までを持つものが、「がん」だということがわかります。PET検査では<2><3>の特徴があるかどうかを検査することができ、それによって、良性・悪性の判別をすることができるのです。

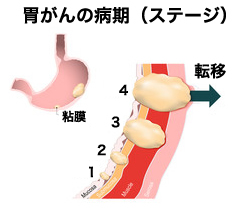

【参考】がんの病期(ステージ)と進行の例

がんが見つかった場合、がんの進行に応じて、病期(ステージ)を診断します。

- ステージ 0

がん細胞が上皮細胞内にとどまっている。 - ステージ 1

がん腫瘍が少しずつ広がっているが、筋肉層でとどまっている。リンパ節への転移はない。

【5年生存率】97.4% ※ - ステージ 2

リンパ節への転移はないが、筋肉の層を超えて浸潤している。あるいは腫瘍が広がっていないもののリンパ節にわずかに転移がある。 【5年生存率】65.0% ※ - ステージ 3

がん腫瘍が浸潤しており、リンパ節への転移もある。

【5年生存率】47.1% ※ - ステージ 4

がんが初めにできた場所(原発巣)から離れた部位に転移している。

【5年生存率】 7.2% ※

※国立がん研究センター データより

まとめ

全ての生物は生きている以上、毎日がん細胞が発生しているものの、生まれつき体に備わっている免疫機能によって駆逐され、がんの増殖や悪性腫瘍の発生を抑えられているということがわかっています。

しかし駆除されずに増えてしまうがん細胞もいるため、できるだけ小さいうちに見つけて治療できるよう、PET検査やPET-CT検査を含む、総合的ながん検診を定期的に受けるようにしましょう。